=RPGシチュエーション・ラブ= 職業別の恋愛噺

『01~10 ◆03:お嬢様×使用人』

=RPGシチュエーション・ラブ= 職業別の恋愛噺いろいろ

03:お嬢様×使用人

「足をお舐め」

申し訳程度に靴を脱ぐ。

エナメルの美しい赤い靴。

美しい……けれど、靴擦れしてしまう、忌まわしい靴だ。

よくある「跪いて、靴をお舐め」という台詞ではないのは、単純に私がこの靴を嫌っているせいもあった。

(靴を舐めさせるのはさすがに悪い……とかじゃないわよ。

いえ、直接に足を舐めさせるほうが悪いんじゃないかしら?

……そもそも、舐めないわよね?

さすがに断るわよね?

というか、断ってちょうだい)

冷たく見下ろしつつ、内心では冷や汗だらだらな私に、使用人はあっさり一言。

「承知しました、お嬢様」

そう言って、跪く。

あっさりとした返事のままに、さらりと素足に口付けた。

行動はさらりと……、舌はべとりと纏わりついた。

「……っく」

「舐めろ」と命じたとおり、彼は口付ける程度では止まらず、私の足の指をしゃぶる。

親指から、順に、ゆっくりと。

指の付け根まで丁寧に。

「…………」

「……~~」

やらせている側が言うなという話だが、すさまじく……恥ずかしい。

(何よ、これ。

何なのよ、これ。

何だって、実行しちゃうの!?)

実行するにしても、こんなに平然と。

嫌々というふうでもなく、堂々としたものだ。

跪かれている私のほうが焦っている。

(汗、かいちゃう……。

……臭くないのかな。

念入りに洗ったけど、その後で靴履いたし……)

洗ってくるあたり、この男は従うのではないかという目算もあった。

だが、それは最終的には……の話で、ここまで抵抗もなくだとは。

内心どうだか知らないが、特に葛藤も感じず実行に移した。

「……屈辱と思わないの?」

(おまえ、昔はもっと反抗的だったじゃないの)

もっと……、もっと、正直だった。

遠慮などなかった。

「主に従うことが屈辱なんて……。

……そんなふうに、あなたに思われることのほうが屈辱です」

「…………」

(それも、そうか)

昔がどうだろうと、この男はもう『使用人』なのだ。

子供の頃は上下関係などなく、ただの幼馴染だった。

名前で呼ばれていたし、一緒に遊んだり……、同じ位置にいた。

全部、昔の話。

「……娼館に行っておきながら、『どうして、こんな仕事をしているんだ?』なんて聞く親父みたいなことを言っちゃったわね」

「……はは、私は娼婦じゃありませんよ」

すれたことを言う私に、侮辱だと怒りもせずに使用人は舐め続ける。

「でも、確かに。

どうしてもこうしてもありませんよね」

「私は、使用人ですから。

……従いたいから従っているんですよ」

「ふうん……?」

だが、使用人だとしても進んで主の足を舐めたいとは思えない。

「あなたの望まれることでしたら、何なりと」

(……私が望んでいたことって、何だっけ)

少なくとも、足をべろべろ舐めさせることではなかった気がする。

***

だが、しかし。

引っ込みがつかなくなってしまった。

あれから何度か同じことを繰り返すうち、何をさせたかったのかも曖昧になる。

(仕事も勉強も出来ないほうじゃないし、頭も悪くはないはずなんだけどなあ……)

「娼婦も使用人も、大差ないわよね。

報酬は払っているんだし、基本、金での利害関係に違いはない。

客ならともかく、雇用主との関係は似たり寄ったりじゃない?

まあ娼婦は本人の意思に反して売られてくる子もいるし、望んでの雇用かどうかっていう点じゃ……」

資料を見ながら、ぶつぶつと呟く私。

「お下品ですよ、お嬢様」

嗜めながらも、メイドは綺麗に髪を梳かし、編み上げていく。

「これでも豪商の娘よ。

うちの商売の内で、娼館も持ってるんだから、仕事を下品なんかとは思わない」

「……稼ぎも安定していますしね」

「そうよ、人の欲はなくならない。

いい具合に満たしてあげれば、平和だし、誰にとってもいいふうに収まるわ」

「ええ、当家の凌ぎは、強要させた労働によるものではありませんし。

お嬢様が試用で面倒をみられている館では、使っている妓の扱いも人道的で、稼ぎも評判も上々とか。

旦那様の跡を継がれてもいい楼主になられますわ」

頭をいじってくれているメイドとは反対側。

足のケアをしてくれているメイドが誉めそやす。

「……どうだか。

まだまだ、これからよ」

一代で成り上がり、地位と財を築き上げた父親には遠く及ばない。

「外では到底口に出来ないことではありますが、職に貴賎なしとされる方針は商人としてご立派です。

……でも、外ではやめてくださいよ、外では。

『お嬢様』なんですから」

髪を担当してくれているメイドも、渋々認めてくれた。

「はいはい」

彼女とも、子供の頃からの付き合い。

これから出掛ける夜会での私の言動を心配しているのはよく分かる。

「貴族様が集まるような場所で、娼婦がどうのと口にしないわよ。

レディですもの」

一応、社交界に出るような身だ。

……中身が純粋培養ではないとしても。

(そう、お嬢様っていうのはお姫様とは違うのよ)

お嬢様といっても、大きく2パターンに分かれる。

いわゆる王道は、深窓のご令嬢。

貴族なんかの、由緒正しい家系に生まれた、生粋のお嬢様。

もう1パターンは、私のような成り上がりの家に生まれた娘。

しかも、私は二代目候補。

兄はいるが商才はどちらが秀でているとも言い難い。

それに二代目なので人余りというような余裕もなく、どちらが跡取りになろうと兄妹協力していかねばならない。

真っ当な仕事はもちろん、慈善活動も行えば、外聞の悪い事業にも手を出している。

情がないとはいわないが、それも物事を円滑に運ぶ打算混じり。

雇った者を気遣うのも、使い捨てるより長持ちさせたほうが都合がいいからだ。

目的のためなら手段は選ばず、欲しいものを得るためなら下種なことも平気で行える。

(お嬢様って、世間知らずぶって自分の手は汚さない……、ズルイ人種よね)

親と違って、自分で築き上げた財の上にいるわけでもない。

人の作った土台に乗っかり、命じる立場にある。

「……ねえ、あなた達は、私が足を舐めろって言ったら舐める?」

「え、お嬢様。

そういうご趣味が?」

「まあ、やりますね、普通に」

髪を結ってくれているほうのメイドは顔をしかめたが、足を担当しているほうのメイドはあっさり答えた。

(普通に、って)

「普通」がなんだか分からなくなるような、あっさり具合だ。

(雇用主の足を舐めるのが、普通?

……普通って何だっけ)

幼馴染の使用人といい、我が家の使用人の普通基準はどうなっているのか。

……それこそ、命じた側が言えることではないが。

ペデュキュアに取り掛かっていたのを中断して、ふうっと息をかけられる。

びくりと震えてしまう。

(前は、足なんて何とも思わなかったのに……)

皮が厚い分感覚だって鈍いはず。

だが、今は何だか妙に意識してしまう。

「でも、少しだけお待ちくださいね。

せっかく綺麗にしたのに、汚れてしまいますから。

……乾いた後で」

「……いや、例えよ、例え。

実行しろとは言っていないわ」

やや前のめりに曲がった背筋を正す。

「え?じゃあ、冗談だったんですか?

色白金髪美少女、しかも雇用主の足を舐められるなんて、滅多にない機会でドキドキしましたのに」

「えっ、あなたもそういう趣味が……!?」

「いや、そういう趣味はなくても、やるかやらないかでいったらやるでしょう?

あなただって」

「……まあ、やるかやらないかでいったら、普通にやりますけど。

お嬢様が望まれるのなら」

さくさく進むメイド達の会話に、呆然となる。

問うたのは自分なのに、取り残されている気分だ。

「やっちゃうの……、普通に?」

「ええ、普通に。

……いえ、結構、積極的に」

「せ、積極的に……?」

後ろから囁く声は、嫌がるどころか喜色を含んでいた。

(ふ、普通……?)

普通、とは……一体。

いささか、自分の常識に自信が持てなくなってくる。

ふっと、足の指元から息を吹きかけられる。

「……で、舐めていいんですか、お嬢様?

ペディキュア、そろそろ乾きますけど」

ぞくりと、悪寒とも快感とも言い切れないものが走る。

足先など、前はもっと感覚も鈍かった。

皮膚の厚い場所でもあるし、以前なら、息が当たっても何とも感じなかっただろう。

いつのまにか、ずいぶんと敏感になってしまったものだ。

「ものの例えよ、実行しろなんて言っていないわ。

……私は、そんなこと望んでない」

微妙に間があいたものの、声を落とす。

メイド達は「あら、残念」とおどけるものの、本気であったと感じ取れた。

「……嫌じゃないの?」

「ええ、むしろ望むところというか……」

「強制労働させられているわけじゃないんですから……。

本気で嫌なら辞めますよ」

軽くそう言われて、今度はぞっとした。

足から走るのとは違う、不快さしかない感覚だ。

***

「辞めようとか、考えている?」

(そうよ、そういう可能性だってあったのよ)

本気で嫌なら、この男は辞めてしまう。

人道的な……とメイドには賞賛されたが、そうであったことを後悔した。

(強制労働でもさせておけばよかった)

例によって、ぺちゃぺちゃと私の足を舐める幼馴染……、いや、使用人。

(足の指を口に含まれると、こんなに温かいんだな……)

女性ならではの末端冷え性の気があるので余計にかもしれないが、じんわりと温かい。

湯に浸かるのとは違う、後を引くような熱だ。

舌が足の指紋に当たるせいか、柔らかいのにざらつく。

(……一生、知る必要もない知識が増えたわね)

恥じるような様子もなく、もう何度目かを数えるのも馬鹿らしい回数、こんな時間を繰り返している。

もはや、日常。

だが、異常であることも分かっている。

従う使用人も使用人だが、それに任せる私も厚顔なもの。

足を舐めさせる主人など、見限られてしまうかもしれない。

むしろ、それが『普通』ではないのか。

(ああ、どうしよう。

辞めたいなんて言われたら)

そんなことを言われたら、私は……。

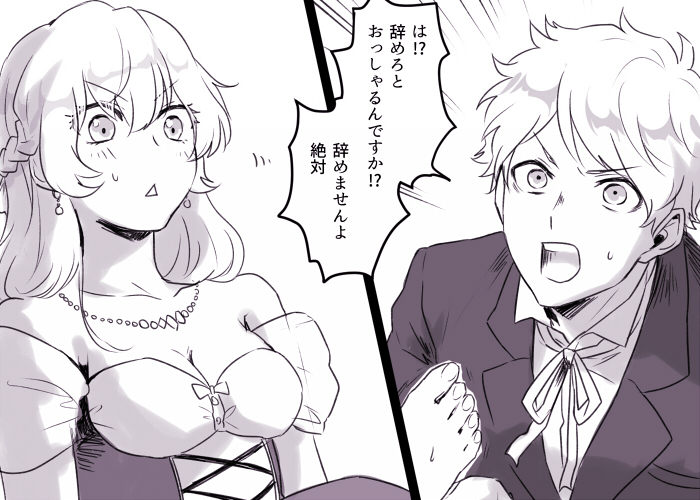

「は!?

辞めろとおっしゃるんですか!?

辞めませんよ、絶対」

これまた、溜めもなく、あっさりと返された。

しゃぶられていた指が放り出され、空気に当たって冷たく感じる。

「もし、辞めると言ったらどうなさるんです。

あっさり私を手放すおつもりですか」

怒ったように見上げられ、その目が思いのほか強かったため、応えに窮した。

「…………」

(この男に辞めたいなんて言われたら、私は……)

「……う~ん。

人質をとる……とか」

「うちは両親共に、旦那様に忠誠を誓っていますから、あまり意味がないかと」

「……そうね」

(人質にとるまでもない)

幼馴染の父は、使用人にとって上司でもある執事で、母は古参のメイド長。

一代でのし上がった私の父親に心酔している。

「ちなみに、私は旦那様ではなく、あなたに服従を誓っております」

「あ、そう」

「……っ、むぐ」

堂々と、どこか威張るように勢いづく使用人。

なんだか生意気だったので、離された足の指を押し付ける。

指先に触れた唇は、口内とはまた違った感触で柔らかい。

ふわりとした柔らかさはマシュマロのようで、押し付けておきながら傷つけてしまわないかと怯える。

(……大丈夫よね?

最近は特に、念入りに足のケアを頼んでいるし、爪だって伸びていない)

「人質が無駄なら……、じゃあ、足でも砕きましょうか」

この足で口に切り傷を作ってしまわないかを案じながらも、逃げられるくらいなら幼馴染の足を砕こうと思う。

これは多分『普通』ではない。

「っ……っは、あなたにご奉仕できなくなります」

唇につけた指は、再び吸い込まれる。

「今だって、奉仕しているじゃない。

……おまえに足がなくても、私の足には奉仕できる」

「……っ、ふ、っ、ぐ」

体を起こし、手を伸ばして、彼の頭を押さえつけた。

舐めながら話そうとするものだから、どうにも苦しそうだ。

(……髪に触っちゃった。

はしたないかしら)

触れば、昔と変わらず、癖っ毛だ。

すまし顔で撫で付けているものだから、髪の質まで変わってしまったのかと思っていた。

触れれば、本質は変わらない。

「私が男だったら……。

こういう奉仕でも、もっと分かりやすい意味があったのにね」

それこそ、娼婦と客のように。

もっと分かりやすく奉仕させられた。

「そうですね。

あなたが男で……、私が女だったら。

話は、もっと簡単だったのに」

また口を離されたので、私も足を引いた。

使用人の頭を押さえる手はそのままで、髪を引き上げ、距離を一気に縮める。

髪が何本か抜けるくらいの勢いだったが、使用人は声も上げず従った。

「女だったら……、おまえはどうしていた?」

「どんな手練手管を使ってでも、なんとしてでも、あなたの子を孕みます」

堂々と、どこか威張るように。

それが、さも『普通』のことのように彼は言う。

「それは……」

どう言っていいのか分からない。

だが、私が男で……、彼が女だったら。

(そう出来たのに)

例え話だ。

実際には私は女で、彼は男。

引き止める手段だって違う。

「……お嬢様は、私に辞めてほしくないんですよね?

だから、人質をとったり、足を砕いたり……、心を砕いてくださるんでしょう?」

「…………」

足は引き寄せている。

スカートの裾がめくれ上がっている中でも、使用人は躊躇いもせずに、また近付き足を舐め始めた。

「やめるつもりは……ないの?」

「やめません」

最初は、足の指だけ。

そこから、じょじょに回数を重ね、少しずつ時間が延びた。

そして、少しずつ、舐める場所も上っていく。

辞めないし、この行為もやめない。

「使用人のくせに」

「使用人だからこそ。

主の望むことをするんですよ」

見上げてくる瞳も、じょじょに上に。

望んでいたような同じ位置どころか、いずれ、私の上にくる。

(なんだ。

そんなに変わっていなかったのね)

昔と変わらず、反抗的。

触れれば、分かる。

「あなたも、望んでくれているでしょう?」

どんな命令も望むところ。

――――――――――従うことも快感。

Fin.